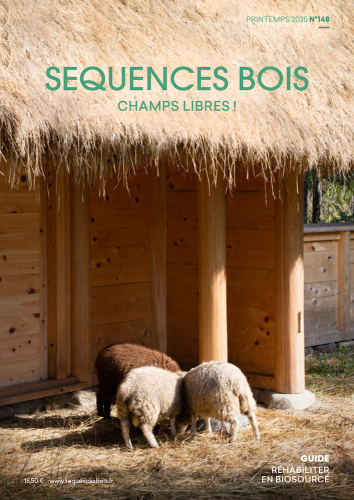

Séquences Bois N°148 : Champs libres !

Métisser l’agriculture et l’architecture

Il est impossible de travailler sur les espaces ruraux et agricoles sans se poser la question du lien possible entre les différentes disciplines qui répondent à deux besoins fondamentaux : se nourrir et s’abriter.

Pour Sébastien Marot, « aucune réflexion sensée sur le futur de l’agriculture et de l’architecture, qui émergent toutes deux comme des fées jumelles de la révolution néolithique, ne pourra se développer tant que ces deux champs de préoccupations, et les modes de vie qui leur sont associés, ne seront pas reconnectés et fondamentalement repensés en conjonction l’un avec l’autre » (1).

Dans son ouvrage fondateur, l’auteur invite à « bâtir d’autres façons de faire, sous les bannières de la permaculture, de l’écologie sociale, de l’agroforesterie, du biorégionalisme ou de l’agroécologie (…) qui remettent sérieusement en question les concepts fondamentaux de l’architecture et de l’urbanisme aujourd’hui ».

Tentant de prendre sa suite, ce numéro est pensé comme une invitation à quitter notre zone de confort de spécialisation professionnelle, souvent urbaine, pour aller mettre les mains dans la terre, à l’heure du constat sans appel où « de nombreuses ressources vitales, à commencer par les sols agricoles, sont en voie d’épuisement ». (2)

À la croisée de toutes les problématiques, l’architecture peut-elle devenir l’un des vecteurs culturels de changement de ces espaces agricoles ? Et comment faire face au déficit d’ingénierie territoriale et architecturale pour envisager l’avenir de l’agriculture et de l’aménagement des territoires ruraux ?

Pour David Holmgren, cofondateur de la permaculture, il s’agit de rejoindre « les expressions radicales de la pensée du projet qui, depuis des décennies, ont ouvert la voie à des modes d’habitation et de subsistance en accord avec les limites de la croissance ».

Développer des démarches et des processus de projet basés sur davantage d’écoute, de dialogue, d’expérimentations, d’adaptabilité, d’audace et de détermination.

S’emparer des principes de la permaculture dans tous les domaines : économiser les efforts et l’énergie (utilitas), augmenter la résilience (soliditas) et ménager des mondes (venustas).

Accepter de ralentir, en se rappelant que « la justesse venait du temps long » (3).

Penser des communs pour redessiner la gestion de l’eau, la régénération des sols ou encore la replantation des kilomètres de haies arrachées (4).

Récupérer les savoir-faire des techniques agricoles, notamment des greffes, et redonner une certaine noblesse aux matériaux par le détail.

Proposer de réinvestir des taxes sur le logement vacant dans des aides à la réhabilitation, et réouvrir un pressoir à pomme ou à olive communal.

S’inscrire à la Fédération française des trucs qui marchent, découverte grâce à l’atelier des horizons possibles (5) et toujours s’accorder aux spécificités locales.

De nombreuses voies sont déjà ouvertes, et d’autres voix se font entendre, à qui sait tendre l’oreille.

ANNE-SOPHIE GOUYEN

1. Prendre la clé des champs, éditions Wildproject, 2024

2. Entretien avec Sébastien Marot par Olivier Gaudin dans Les Cahiers de l’école de Blois n° 18, « La mesure du vivant»

3. Marc Verdier et Tomàs Barberá Ramallo, dans une table ronde du cycle Nouvelles Ruralités, ICA.be

4. Écologie et agriculture, une rencontre contrariée, entretien inédit de Léo Magnin par la revue Ballast, en partenariat avec Terrestres, décembre 2024

5. 1res Rencontres pour des Ruralités créatives & apprenantes, organisées dans le Var en février 2025 : « Les horizons de notre époque sont les incertitudes »

Site internet : www.sequencesbois.fr

Pour commander le numéro : www.innovapresse.com/boutique/numero/results